下浩里老街步梯较多,是其一大特色。

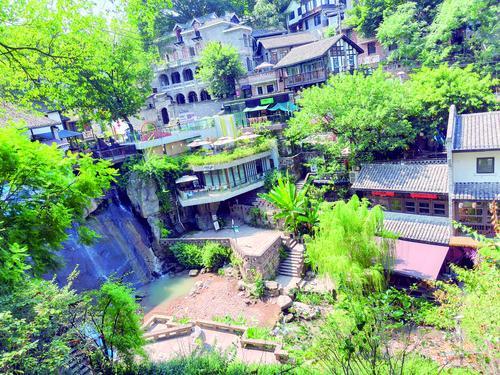

下浩里的错落民居与瀑布相映成趣。

到了重庆,不能只想着洪崖洞等热门景点。既然是旅游,总该找一处最有本地味道的地方,去瞧瞧不一样的风景吧。山城梧州与山城重庆,它们之间的区别在哪里呢?为了寻找答案,我将重庆游的打卡地,定在了下浩里老街。

下浩里从名字由来便值得一探究竟。北宋年间,一块形似卧龙的巨石将重庆段的长江江面分成内外两部分。对外是水道,可行船运输;对内是港湾,可泊船歇息。岸边的村庄由此得名龙门浩。“浩”指“小港”,与“坪”“坝”一样,是重庆地名的高频用字。龙门浩水运畅通、商贸鼎盛,逐渐形成上龙门浩、下龙门浩的地名。此下龙门浩,便是今天的下浩里。到了近代,重庆在下浩里留下的不仅是许多中西合璧的建筑群,还有很多名人轶事。

有这样厚重的背景打底,下浩里宛如一幅历史画卷,在我面前徐徐展开。入口处,在拾级而上和顺阶而下之间,我选择了后者,只因为向下石阶旁边的芭蕉叶,与陆续出现的各种绿植一起,伸展着搭成遮阳棚。一路走去,树影斑驳,阳光碎金。一边是朴素的青石台阶,一边是鲜活的枝叶绿植,处处皆为景,随手成大片。

我发现,下浩里的通道是窄而无规律的,台阶占八成,而且你永远不知道下一个拐角后,是往上下左右的哪个方向走,什么地图软件在重庆都是迷糊的。好在下浩里不大,我便人随心行。一处精致的店门口,芳香扑鼻的咖啡香,数句奇怪的打油诗,便是导航,吸引着我走哪算哪。这些落款“下浩六哥”的诗,据说是一位曾住在这里的念旧老人写的。有时出现在破旧的窗棂上,有时又写于布满青苔的墙角,诉说着对旧时光的不舍,曾令驻足的游客泪目。

我惊奇于下浩里的静。从拐进来之前的马路,到举目所至的来福士、长江索道、东水门大桥,这座城市是时尚和热闹的,怎么地一入老街,连空气都静了下来呢?更何况,这里有不少的店铺,做饮食、卖手信、看展览,游客进进出出,消费拍照,人气不小。这个问题直到我走出下浩里都找不到答案。所谓十里不同天,不同的地方有不同地方的气质。也许来到这里的游客,都喜欢这样的静,进而自觉地维持这样的静吧。

建筑哪里都有,下浩里的川渝民居特别之处在于,它们依山傍水而建,像积木一样错落在一起。虽不整齐,但又有着特别的美感。从中,我偶遇了武昌中华大学牌坊、永兴洋行高管住宅、比利时大使馆旧址等历史建筑,还有袁隆平等人的旧居。皆灰墙铁门,精致而不失规模,只是人去楼空,独剩大门旁的牌子,向往来的人们诉说着老建筑里曾经上演的故事。

一处名叫浩阅的书店,吸引了我们走进去。父亲被展示架上那些上世纪50、60年代的《大众电影》等老杂志吸引,像发现新大陆般,指点着告诉我们那个年代的精彩。先生是学土木工程的,从进入重庆就贪婪地用眼睛收藏那些歪脖子扭腰的建筑。他在书架上发现一本《山地建筑设计》,便兴致勃勃地拉着儿子一起,用图纸讲解在这样的地势建房子,难度系数有多高。而我羡慕地看着店侧小院子的镂空砖矮墙旁,那些一本书一杯咖啡一天时光的书客。这对旅程有限的我们,实在是奢侈得不敢想象,只好拍成手机储存卡里照片,独自回味。

城里有座山,山里有座城。我在下浩里感受到了人间烟火与山水美景的交融,感受到了重庆独特的城市魅力。

游玩攻略:

下浩里老街与龙门浩老街相邻不远,两个景点可一并打卡,或者在下浩里观景,到龙门浩觅食。龙门浩老街饮食店颇多,重庆火锅、抄手、豌杂面、毛血旺、板凳面应有尽有,价格亲民。

下浩里位于重庆市南岸区,乘坐轨道交通或公交车都可以轻松到达。由于步梯较多,建议游玩时穿着轻便的平底鞋。重庆的夏季气候炎热,citywalk(城市慢行)时饮用水必不可少。

(钟韵 文并摄)