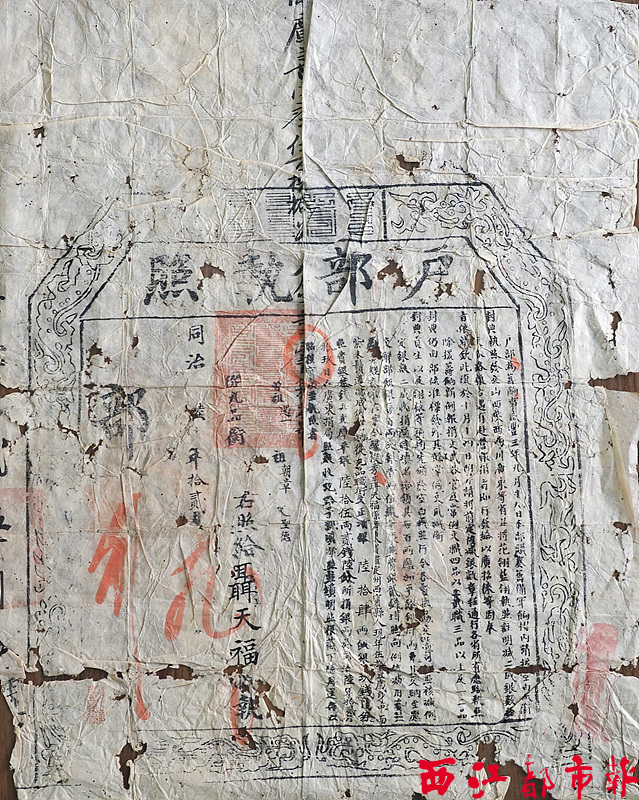

这张清代同治年间的“户部执照”实际就是百余年前买卖官衔的一个证物。

西江都市报记者 高云 文/摄

清代的地契长什么样?官职买卖是如何约定的?……这些旧人的生活百态,在一张张契约文书中,可见一斑。

去年年底,梧州学院西江研究院特聘研究员余天佑将一些收藏多年、研究价值丰富的文书契约移交至梧州市档案馆。随着梧州市档案馆开放日活动的开展,这些新征集的文书契约“重见天日”,将旧时两广人家的民间故事娓娓道来,凸显纸上趣味。

九品“芝麻官”的买卖

眼前的这张清代同治年间的“户部执照”已经泛黄,而且受虫蛀出现了一个个小洞,但是并不影响市档案馆研究员的阅读与研究。市档案馆副馆长黎明说,这张执照实际就是百余年前买卖官衔的一个证物,对研究清代科举、用人制度及历史沿革有着重要的意义。

这张“户部执照”为长方形纸张,暗黄色毛边纸上印刷有“户部执照、经奏准、捐纳”等字样,其中报捐者的姓名、报捐数目等均是用黑色毛笔填写上去的,印章、官衔等处颜色均为红色。

记者观察到,“执照”上的内容为竖版,从右至左为“经奏准 俊秀聂天福系广东省罗定州西宁县人 现年五十一岁 身中面紫而未须 遵减成报捐纳九品职衔 库平银六拾五两二钱陆分 所捐银两于同治六年(公元1868年)十二月十九日在广东捐局熙数收讫 ……”等字体,并盖有红色的长方形大印,落款为同治六十二月。

“这份距今100多年的‘户部执照’,实际上就是古代的买卖官衔凭证,叫捐纳也叫报捐,花钱买来某一级别官衔只是享受了这一种荣誉。古时候,大户人家光宗耀祖而并非真正的官职。这种捐纳(买卖官衔)在秦代就有,由于清代晚期财政困难,加上各种天灾、军需等大量的花费国库已无力承担,有明确的律例规定可以靠捐纳和报捐来弥补经济,而律例规定,管干部的吏部官员不能捐买,管教育、科举考试的礼部官不能捐买,尚书、侍郎这一级不能捐买,其余均可以捐买。”余天佑说。

余天佑收到这张“执照”后,还特地对买卖官衔的制度研究了一番:“聂天福的‘仕途梦’很可能没有达成。”当时,战争加上自然灾难导致清朝政府财力十分紧张,而捐买的这种官其实就是先交钱排队,等有合适位置了再安排,而另一种考证则是只有极少数人靠此走上官场。”

对于“执照”上有买官人姓名、体貌特征还有其曾祖父“遇一”、祖父“朝章”和父亲“圣德”的姓名,余天佑解释说,可能因为“全国的重名重姓太多,加写上三代人的姓名,防止有人借此假冒”。

“白契”与“红契”的土地分权

“按民国时的存档习惯,地契常放在档案盒中一并保存,所以我们在整理、裱糊档案时,会不时发现到一些纸质的地契。一般来说,布质的契约还比较少见。”黎明边说边拿出一份已经保存好的布质契约。

记者看到,虽然这份布质契约距今已有100多年,但是依然保存得较为完整,上面有着两个铁锈小孔。余天佑说:“这是上世纪八十年代,我在梧州的一个古玩摊以三百元的价格收回来的,当时上面别着扣针,所以留下了铁锈。”

契约详实地记载了清代光绪十四年(公元1888年)十二月二十日,桃园岗乡的卖房人李显扬因急用,通过“中人”张高,自愿将龙岗青草白地,以每井时值价银一两多成交卖于黄慎贤的事实经过。契约清楚地写明了立约人、立约内容、立约时间、房屋边界、成交价格等条款。

余天佑对照着这份清代契约,还饶有兴致地向记者介绍他自己总结归纳发现的、南方民间契约文书格式,“像‘签书饮食俱在价内’的提法,便是南方才有的说法。”

这份契约的价值还在于,它记录了从清代光绪十四年延续至民国八年的土地分权变化。在原有的契约其后,还记称:民国八年(公元1919年)十一月,因改水道,再买了原地周边数尺地。市档案馆的研究员认为,这份房屋买卖契约,真实地再现了100多年前广东的民间民事和民风,记录了当时房产买卖的程序和文书格式,也对研究清代两广地区的社会经济很有帮助。

还有比之年代更久远的一份契约正静静躺在市档案馆内,等待后人的研究与解读。

这是一份雍正十二年(1734年)的红契。所谓红契,便是契约上有政府部门盖的印章。“这份档案,揭示了清末土地房产交易的过程和官府管理土地房产的做法,对研究清末房地产交易制度提供了翔实的史料依据,具有较高的学术研究价值和历史价值。”余天佑说,这份契约最有意思的地方在于落款的官印,“清代官印有这样的特点,在一方印中的右半边作汉文篆书,左半边作满文楷书。”

对于这些地契的历史价值,有学者在著述中提到,地权的分化和卖而不断,直接影响了地权的完整占有,并指出土地所有权的不完整性,也是农业商业化不能跨上更高台阶的主要原因。

采访中,余天佑说到,各地文书契约的交易价值正不断上涨,尤其是各地高校征集、收集文书契约的范围越来越广。他向对公众开放的梧州市档案馆移交契约实物,是希望可以丰富馆藏资料,让更多的市民通过契约体会到纸上趣味。 |