两个曾孙的稚嫩唱腔是周辉南心中最大的安慰,两孩子常唱得老人合不拢嘴。何鎏 摄

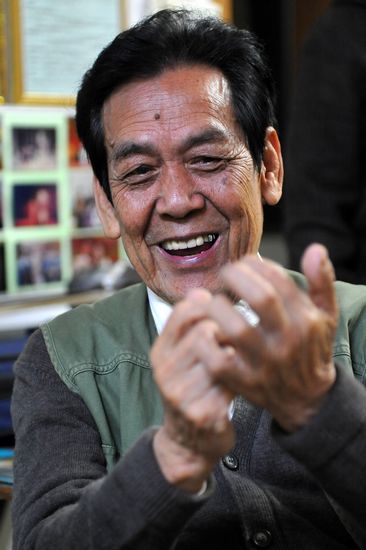

和徒弟讲起小提琴在演奏粤曲时候的指法变化,周辉南声情并茂。何鎏 摄

子女都在外地发展,周辉南平时打开以前录制的聚会光盘看看。何鎏 摄

老少徒弟们问候周老师是否衣服穿少了,师徒就像一家人一样。何鎏 摄

虽然年事已高,但周辉南还经常亲自演奏配合徒弟们练曲。何鎏 摄

华灯初上,81岁的周辉南在新兴一路电业局宿舍的家中逐件拭擦乐器,静待戏友前来“开局”。听着墙上的时钟滴答,他开始沉迷于自己的粤剧音乐世界中。

问及他一家四代是如何走上粤剧这条道路并坚持下来的,他第一句就说:“我们能在粤剧这个职业上坚守,大多数原因都来自天生对粤剧的喜爱和执著,也离不开上一辈人的支持和影响。”深吸一口气,周辉南内心流淌着对粤剧的情思,说起种种往事。

第一代:五音不全迷粤剧

周辉南说,自己在读书时对音乐并没有表现出很高的天分,甚至可谓“五音不全”。他与粤剧的结缘,全因一部唱片机———从事造船业的父亲在香港买回一台唱片机,于是对粤曲越听越有味。青年时代,周辉南进入十一中的夜校读会计班,“学校对面就是升平戏院,一下课就钻进戏院看粤剧。我对敲击乐特别感兴趣,有时候在吃饭前一拿起筷子就情不自禁地敲桌面,母亲总是气得数落我几句。”

自学小提琴,周辉南以27岁“高龄”被破格收入梧州实践粤剧团,仅以三年时间便爬上了乐队中“头架”的位置,而后,当过粤曲唱腔班的老师,在广东东莞担任文化站粤剧音乐编曲,又到深圳罗湖的曲艺社玩曲。直到2003年,周辉南才回到梧州着手重建大同曲艺队,收徒教学。

第二代:一支粤曲牵良缘

随粤剧团出外演出,听父亲开班传唱粤剧,在这样浓厚粤剧氛围影响下,周辉南的大女儿周瑞馨耳濡目染,从小跟父亲学唱。后来父女二人一起到东莞闯荡,当时的周瑞馨年仅15岁。白天时,周辉南做街边小食的生意,女儿周瑞馨便到工厂打工。夜幕降临,私伙局中便出现父女二人默契的身影。在上世纪90年代的一次东莞市粤曲大赛中,周瑞馨以父亲为其度身订造的一首粤曲,获得了比赛的第二名。

说起粤曲对于周瑞馨的影响,还为她的人生带来了一段姻缘。当时,一家工厂的经理招聘财务人员,酷爱粤曲的经理要求求职者会唱粤曲。经朋友引荐,周瑞馨进入工厂工作,与这位经理既在工作上默契,又在生活上投契,最后两人走到了一起。现在,60岁的周瑞馨有了更多的时间钻研粤剧,与先生一起创建的东莞群星曲艺社在当地颇具名气。

第三代:险与粤剧擦肩过

作为周家第三代人,今年31岁的李志坚差点就和粤剧失之交臂。年幼时的李志坚曾凭着一首《乞儿歌》在梧州“先声夺人”,小小年纪便显露出对粤剧的悟性。然而,一心登上粤剧舞台的李志坚却两次遭遇“退学”,不禁心灰意冷———9岁那年,李志坚考进了南宁的艺术学校,“唱得不错,但身高不足”,校长将他劝退了。李志坚只好回到家乡进入梧州粤剧团,不久也因身材矮小而被退。

看着外孙子求学无门,周辉南拍着胸口说一定会帮他圆梦,“就学扬琴吧,坐着打曲,总和身高无关了吧。”没想到,学扬琴的经历仿佛打通了李志坚的“任督二脉”,两年后他弹奏扬琴技术看涨的同时,唱功更上一层。现在,李志坚已是深圳的曲艺社中独当一面的音乐师傅。

第四代:粤曲好比儿歌唱

女儿、外孙们成家在外地,陪伴周辉南身边安度晚年的是粤剧和他的曾孙们。周辉南用小提琴拉响一个滑音,7岁的曾孙女李安琪便俏皮地“反串”唐伯虎,手指其表哥笑唱一曲《唐伯虎点秋香》:“呢个好潇湘,潇湘又怕难旺相;呢个好纤腰,纤腰非是大富人相……”其8岁的表哥黄宇曦则在一旁“数白榄”。待周辉南进入房间,俏皮的表兄妹两人才坦言,每周最期待又最害怕与“公太”一起吃饭,“饭后都会和公太一起合曲,最怕会忘词。”

这个家庭的几代人,因粤剧而紧紧相连、温馨甜蜜。梧州粤剧事业正因为有着这样的粤剧世家,源远流长。“这个家不仅有关心我的女儿、孙子和曾孙们。”周辉南说,“大同曲艺队的每位戏友也是我的家人。”

时光容易苍老一代人的容颜,却怎么也无法苍老他们那颗对事业喜爱到极致的心。

|