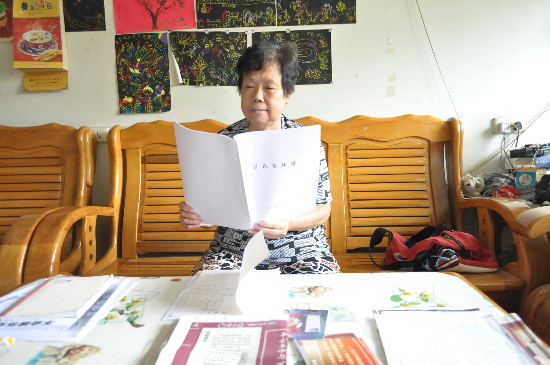

区瑞碧正在查阅自己整理好的家族族谱。

西江都市报记者 万立平 文并摄

将近古稀之年的区瑞碧,是原桂北路小学的校长,2001年退休后,家人无意间的一句话,却让她从此迷上了族谱,一件和她的工作看起来没有半点关系的事情。

让人佩服的是,区瑞碧对这件事一迷就是十年。期间,走访了多少老前辈,翻查了多少资料来整理族谱,她已经记不清,但最让她自豪的是找到了自己的“根”。“水有源树有根,思祖归宗,人之常情。在整理族谱过程中,我不仅知道了我们区家是从哪里迁来梧州的,还了解到定居梧州的区家出过举人、进士和革命烈士。”区瑞碧说。

历经十载整理族谱

近日,记者来到区瑞碧老师家,一睹其饱含心血整理出来的族谱。“这本就是我整理出来的区氏家族谱,别看才几十页,这可是从这一沓厚厚的草稿、资料中整理出来的。”区老师感慨地说道。

区老师是在2001年退休的,一次,和姐姐喝茶时,无意中大姐说起:“你是老师,现在又退休了,可以整理一下我们区氏家族谱,看看我们梧州的区家人起源,以及还有多少区家人在这里。”

姐姐看似无意的提醒,却触动了小妹的心。年轻时,区老师就一直很好奇自己家族历史,但苦于没时间探寻,而现在退休了有了空余时间,完全可以做这件事了。

很快,区老师便开始着手收集资料。一开始,她首先将自己所知道的上辈、同辈、后辈关系整理出来,再根据上辈、同辈提供的线索一一走访,而这一走访,几乎走遍了万秀区大大小小的街道。

2002年一天,区老师了解到家族同辈里还有个大堂哥叫区瑞琪,对家族的故事比较了解,但当时只知道“区瑞琪”这个名字,其他一概不知。

为此,她走访了万秀区的几间派出所后,最终在城北派出所得知,区瑞琪居住在和平路,于是区老师便马不停蹄来到了区瑞琪居住地方。

“当时我走到和平路区瑞琪居住地方,一看有几间房,我既不知道是哪间,又没见过本人,于是我就在楼道里喊‘谁是区瑞琪呀……’几声之后从一间房里走出来一个70多岁的老人,向我说道‘我就是区瑞琪’,我当时一看,怎么这么像我爸爸,我立马就觉得就是这个人了。”说起走访过程中,区老师侃侃而谈,她告诉记者,由于不知道地址不认识人,类似这样的事情经常发生在她走访过程中。

同时在走访中,很多族人因为种种原因,不愿意向区老师提供家族历史,对此区老师也并不气馁,偶尔找他们聊天喝茶,拉近关系并表明自己整理族谱目的,最终得到了他们理解并给予支持。

一年多时间里,走访完梧州上辈或同辈提供的线索人之后,区老师又钻进了档案馆里,查找梧州区家祖辈起源,而每次进档案馆都要呆上几个小时,并将查询到的材料影印好,再带回家慢慢琢磨。

2005年,整理完梧州本地的族谱后,区老师又马不停蹄地开始前往广州整理广州一脉区氏族人的族谱,在广州得知香港也有部分区氏族人的时候,她又打电话到香港了解情况。2011年初,材料收集完成后,区老师再利用一年多时间整理走访的草稿及查询的资料,直至2012年5月,区氏家族谱正式“出炉”。

家族名人各有建树

2011年9月14日梧州日报4版刊登了《名噪一时的“报业双雄”》一文,文中提到的与甘绍相共同创办了《广西日报》、《梧江日报》的梧州才子、曾经加入中国同盟军从事革命活动的区笠翁。这个报道,让当时已经整理完梧州一脉族谱并且正在整理广州、香港一脉族谱的区老师激动万分。

“通过我整理族谱,我发现区笠翁是我的五伯公,看到那篇文章后我便拿着我整理好的梧州这部分族谱和《梧州日报》刊登的文章找到了市政协有关领导说明情况。”区老师说,有关领导知道后既惊讶又惋惜,因为当时恰巧一批人前来了解区笠翁情况,并要求看望区笠翁的后辈,但因为当时无法找到区笠翁后代已经离开,区老师遗憾与他们擦肩而过。

在区老师提供给记者的族谱中,记者看到,除了区笠翁为区老师五伯公之外,革命烈士苏蔓也在族谱上,“苏蔓烈士是我姑妈区汉存的儿子,算起来是我的表哥。”区老师向记者说。

知道苏蔓属于区家后人之后,区老师便开始前往图书馆、档案馆查阅苏蔓事迹,并向自己家族人打听,遗憾的是很多家族人都表示不知道苏蔓是自己家族的人。

直到2005年偶然一天,区老师通过自己不断走访,找到了苏蔓的弟弟苏德源,因为苏德源曾是苍梧县文史办办公室主任,对苏蔓的事迹了解全面,因此在与其通电话、实际见面聊天后,区老师了解了苏蔓的全部事迹,苏德源也将自己整理的一套关于苏蔓事迹的资料转送给了区老师。

此外,区老师向记者介绍,在她翻阅的史料《苍梧县志》第三册民事篇氏族P3页中记载:光绪初,区锡朋为举人,其子区家伟为进士,官礼部郎中;《梧州文史资料选辑(第八辑)》中在“清末梧州废科举兴学校概括(廖拓整理)”一文中记载:梧州末科进士有两名,一是武进士区公武(区家俊),二是文进士区伯翘(区家伟)。

族谱维系家族亲情

2012年5月,整理完家族族谱后,区老师花费500多元打印成几十册,分发给了自己亲戚及广州、香港的族人。

拿到族谱的族人惊喜的发现,区笠翁和烈士苏蔓也是区式子孙,便纷纷前往中山纪念堂和位于南宁的广西烈士纪念馆观摩他们的事迹并拍照留念。甚至一些广州、香港的族人也不辞辛苦地前去观摩。

“得知我们区家有那么多名人我很开心,这也是我刚开始整理族谱时没预料到的。”区老师说,她经常到中山纪念堂观摩区笠翁事迹,并利用在万秀区关工委担当委员期间到学校向学生讲述烈士苏蔓的故事。

区老师告诉记者,现在她经常和自己兄弟姐妹相邀前往广州或香港看望自己的亲人,偶尔也和梧州的亲人、族人喝茶聊天,以前从未见过面的族人现在变成了经常相聚的亲人。拿到族谱的亲戚对她说得最多的一句话就是:“你真的做了一件很有意义的事,不仅让我们了解了家族历史,还把我们家族的人都连在了一起。” |