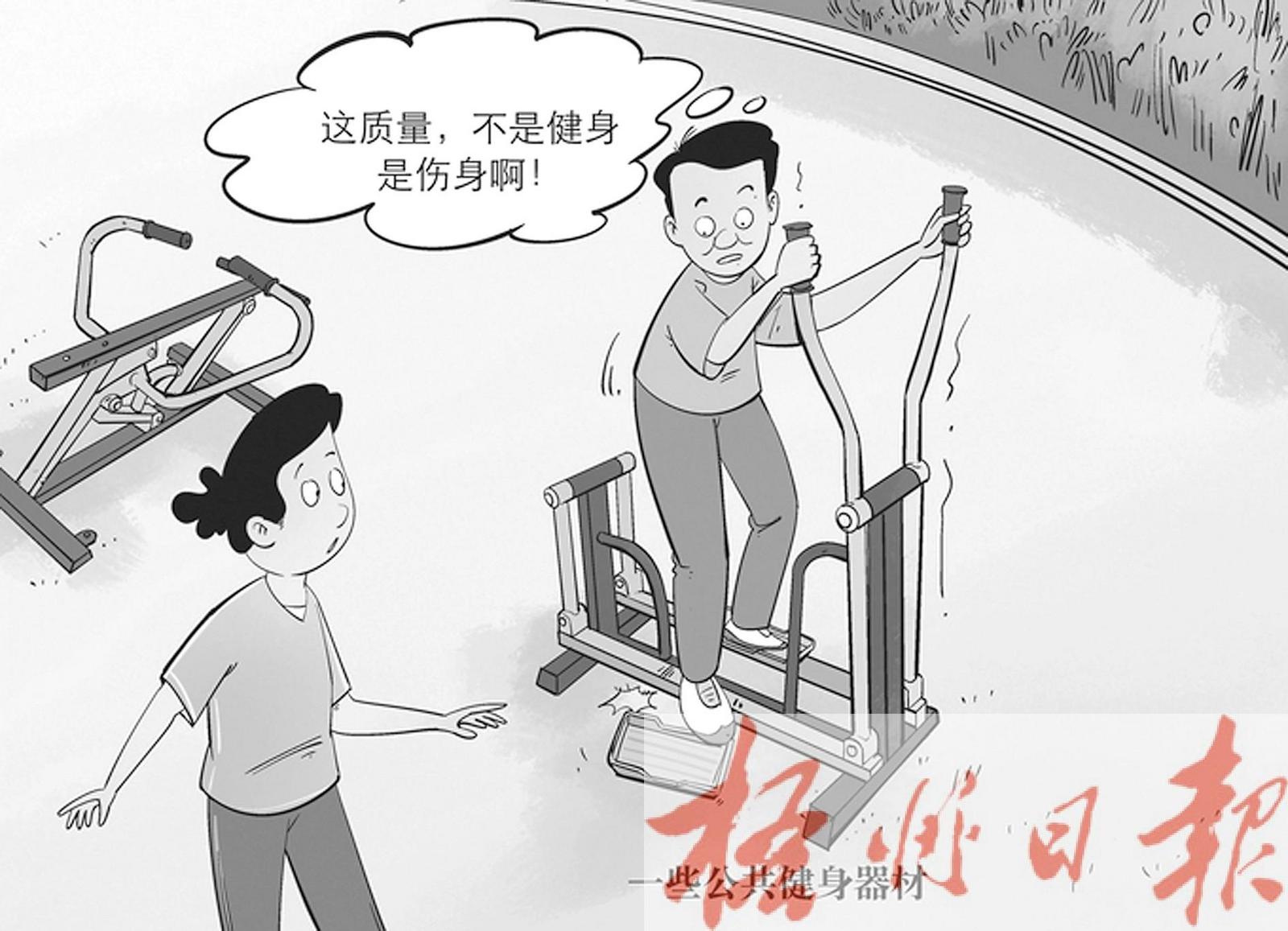

有消费者向媒体举报,一些生产厂家销售不合格公共健身器材。调查发现,有厂家通过降低管材壁厚度、减少地下安装部分等方式偷工减料,甚至还能按需定制“合格证”以瞒天过海。

近年来,公共健身器材因质量、安装等问题屡现伤人事件,大量非国标产品流向市场,造成极大的风险隐患。当下,降低体重、全民健身成为公众共识,可以预见,公共健身器材迎来“放量增长”。越是此时,就越要守住流通关口,防止健身器材良莠不齐。监管部门有必要从加工、采购环节,加强对体育用品源头排查整治,让劣质器材失去市场。

(据中工网 韩宗峰/文 勾犇/图)