致命毒蘑菇 据新华社

一年一度的“吃菌季”已经开启。然而,随之而来,食用野生菌中毒的新闻频上热搜:“吃完菌子被人追着满山跑”“狗吃菌后抓小人”……

“熟了就能吃”?吃菌的这些误区要纠正

专家指出,以色彩、有无汁、断面是否变色或生虫来判断野生菌是否有毒缺乏科学依据。经验不能替代科学,误信“偏方”甚至会致命。

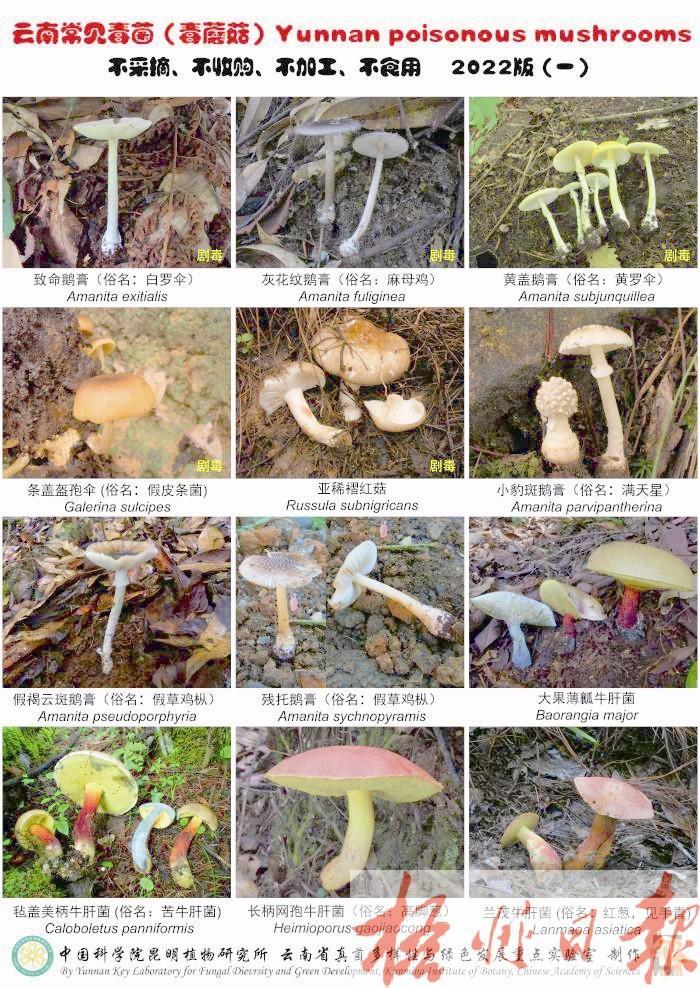

“尤其以鹅膏属菌类最为致命。”中国科学院昆明植物研究所研究员杨祝良介绍,这类菌中既有著名食用菌,也有剧毒品种,仅云南就分布有6种剧毒鹅膏,常生长于松林、栎树林中,因外形酷似可食菌,极易被误采误食。“在国外90%的蘑菇中毒死亡由鹅膏属导致,我国也高达70.5%。”

“许多毒蘑菇外形与可食用菌极其相似,光凭外观根本无法准确判断。”杨祝良介绍,例如中毒案例中高发的亚稀褶红菇,与被称为“火炭菌”的密褶红菇外形几乎一致,极易混淆,已造成多起死亡事件。

近年来,还有人出于猎奇心理,故意食用带致幻毒素的牛肝菌类。云南省第一人民医院急诊内科副主任医师王福平指出,致幻类中毒属神经精神型毒素反应,不仅可能引发幻视幻听,还可能导致行为失控、跌落伤害等极端事件。“有患者曾在地铁上试图强行打开车门,所幸被家属拉住未造成严重后果。”

“毒素不会因为高温就完全消失”“熟了就能吃”的观念同样错误。部分毒素如牛肝菌中的致幻成分可被高温破坏,但像鹅膏毒素即使彻底煮熟仍有剧毒。

“还有一个误区是吃‘杂菌’。”王福平说,不同种类菌子混合烹饪,如果掺杂其中一两种毒菌,不仅难以辨别是哪种菌致毒,也会加重病情,增加治疗难度。

如何买得安心、吃得放心、救得及时?

防范中毒,最关键的是从源头做起。“不认识的、不熟悉的、不易分辨的菌子,绝不能食用。”杨祝良说,“‘头上戴帽,腰间系裙,脚上穿鞋’的野生菌一定不要吃。”

相较于自采,选择正规市场购买更为安全。云南木水花野生菌交易中心是专业的野生菌交易市场,交易中心市场部主管翟占世介绍,为防范毒菌流入市场,市场专设专家团队负责辨识毒菌,强化商户分拣培训,同时与商户联合开展科普教育,向游客和网购者讲解烹饪方法和安全注意事项。

“顾客最常问的就是这个菌子能不能下酒一起吃、炒多久才安全。”从事菌类买卖多年的商户朱丽蓉说,在直播售卖时,他们会特别注明有风险的菌子,如见手青、红葱牛肝菌等,并反复提醒烹饪方式,“即使是相对安全的牛肝菌,也建议少量多次,不宜暴食,同时不建议饮酒”。

进食野生菌后出现不适要考虑到有中毒的可能性,及时到医院救治至关重要。

王福平建议,首要是立即催吐——大量饮用温开水或稀盐水,用汤勺或手指刺激咽喉部催吐,减少毒素吸收。随后务必尽快就医,同时保留剩余菌样或拍照,便于医生判断毒素类型并采取针对性治疗。“剧毒菌常有‘假愈期’,早期症状缓解不代表脱险,仍可能在2至3日后出现肝肾衰竭等并发症。”王福平说。

(据新华社记者 赵珮然 岳冉冉 王贤思)