|

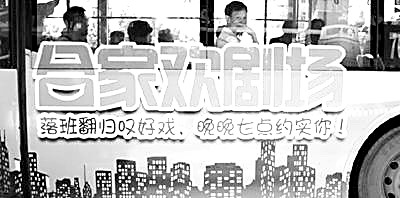

广州电视台在公共汽车上做的粤语广告,意思是:“下班回家看好戏,每晚7点约定你”。邓圩摄

一些“捍卫粤语”的活动也借助互联网的力量广泛传播,有广州青年通过网络联系聚集在市中心的人民公园,以“快闪”的方式一同合唱粤语歌,希望借此呼吁关注粤语和本土文化的生存与发展环境。也有网民召集组织猜粤语歇后语之类的游戏,表达对粤语文化的支持。

一些专家和市民认为,一则尚不具有法律效力的建议案却引来如此反应,背后的原因是人们对近年来粤语文化式微的担忧。

广州市政协委员韩志鹏说,广州正在大规模进行旧城区改建和整饰工程,然而随着城市越来越新,越来越时尚,一些代表岭南文化的旧街老巷却渐次消失:骑楼、西关大屋被高楼大厦取代,粤式茶楼改建成了现代酒楼,一批百年老字号关门停业,岭南画派、岭南工艺、岭南盆景等也渐渐失去了传承,而现在连电视台的粤语时段也要被挤占,这成了人们保护本土文化的“导火索”。

事实上,粤语地位的变化让一些“老广东”颇感失落,一位家住广州荔湾老城区的市民朱小姐说,广州一些老人家讲的地道粤语俚语年青人都听不太懂,本土长大的小孩也都“蒙查查”(糊里糊涂),粤语文化中的一些传统精华正在悄然丧失。

然而,占广州人口相当比例的外来人则对“粤普之争”大多持较轻松的态度。原籍山西的马晓燕对记者说,15年前刚来广州时买菜、和同事交流都要说粤语,但现在办什么事儿都可以用普通话“搞定”。

一条建议引发粤语存废之辩。春鸣/绘

“我理解本地人对粤语的感情,但对外地人来说,有一个宽松的语言环境很重要,现在的广州很开放、不欺生,这是我喜欢这个城市的重要原因。”

暨南大学汉语方言研究中心名誉主任詹伯慧认为,粤语和普通话并不存在非此即彼的问题。粤语地位的变化是和广州移民城市的特征相适应的,过去二十余年间,大量外来人口涌入广东,改变了这里的社会生态,也改变了语言环境。语言作为交流工具,伴随城市化和人口结构的变化做出适应性调整,是社会变迁使然。

他同时认为,粤语具有顽强的生命力,开放和兼容是粤语文化的一大特征,粤语不仅遍播海外,还给普通话贡献了“打的”、“埋单”、“搞定”等鲜活词汇,是中华语言文化宝库中的一朵“奇葩”,不会因为推广普通话动摇粤语存在的基础。

广州市委副书记苏志佳近日也作出回应,称“推普废粤”的情况并不存在,广州市一直致力于弘扬岭南文化,现在外地人积极学说粤语,本地人用普通话对外交流,已成为广州这座都会城市的生活常态。他呼吁市民“热爱粤语,热爱普通话”。

随即,广州电视台也对政协的提案作出答复,表示该台自办的各频道节目普通话和粤语兼容,是由广州这座城市历史形成以及现实发展的需要而定的,并没有变动的考虑。

专家指出,围绕“粤普之争”的讨论有着重要的文化意义,这些争议将引领人们对传统文化保护、文化多样性进行深入思考。詹伯慧认为,中国是多民族、多语言、多方言的人口大国,而在市场一体化、社会现代化的大背景下,文化的交融、冲突在所难免,如何保持文化多元化,尊重和保护区域文化、民俗文化,需要引起社会和政府的高度重视。 |